Pesce gatto nero

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)

Il pesce gatto nero è un pesce osseo d’acqua dolce appartenente alla famiglia Ictaluridae. Presenta tipicamente una colorazione che varia dal nero o bruno-olivastro sul dorso, sfumando verso la parte inferiore del corpo. Sui fianchi tende dal verde scuro al dorato, mentre il ventre è bianco giallastro o grigiastro. Gli esemplari di piccole dimensioni (3-5 cm) sono invece quasi completamente neri, con il solo addome di colore più chiaro. Il corpo, claviforme e privo di squame, è tozzo e robusto, con una testa grande e appiattita e occhi piccoli. La bocca, molto ampia, è munita di denti corti conici, disposti su più file e contornata da quattro coppie di barbigli molto sviluppati e di colore scuro. La pinna dorsale e quelle pettorali sono dotate di robuste spine, la pinna adiposa è ben sviluppata, la pinna anale presenta una banda più chiara alla base ed è di forma arrotondata come quelle pelviche, mentre la pinna caudale si presenta di forma più squadrata. Gli esemplari adulti possono raggiungere lunghezze fino a 66 cm e peso di 3,6 kg, anche se le popolazioni introdotte in Europa mostrano accrescimenti minori con lunghezze comunemente comprese tra i 15 cm e i 30 cm e pesi intorno ai 0,7-0,8 kg.

-

Classe

Teleostei

-

Ordine

Siluriformes

-

Famiglia

Ictaluridae

-

Sinonimi principali

Ictalurus melas (Rafinesque, 1820)

Silurus melas Rafinesque, 1820 -

Nome inglese

Black Bullhead

Area di presenza naturale

L'areale nativo di Ameiurus melas comprende i bacini interni delle zone centrali e orientali del Nord America. Nello specifico, si estende dal Saskatchewan meridionale e dal Manitoba in Canada, estendendosi fino al Lago Ontario, e più a sud fino al Golfo del Messico, in particolare lungo le coste della Louisiana e del Texas.

Area di introduzione

È stato introdotto in diverse regioni, tra cui alcune parti della California, Nevada. La prima segnalazione in Europa risale al 1871 in Francia, da dove si è diffuso in molti altri paesi nel corso del XX secolo. In Europa, attualmente risultano popolazioni stabilizzate nei seguenti paesi: Austria, Bulgaria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Spagna, inclusi la Svizzera, il Regno Unito e l’Ucraina.

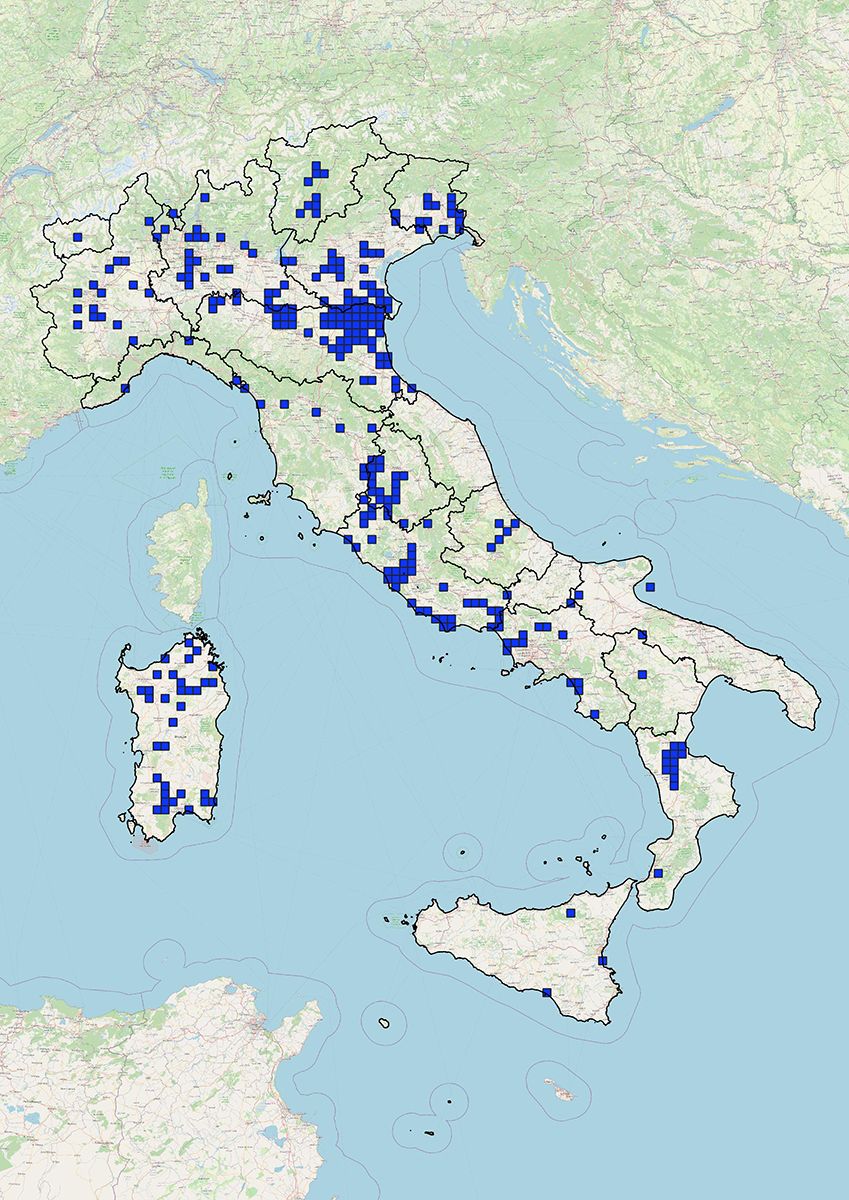

Distribuzione in Italia

In Italia Ameiurus melas si è diffuso in modo significativo a partire dalla sua introduzione all’inizio del XX secolo. La specie è stata registrata per la prima volta in Italia nel 1904 e da allora si è diffusa in varie regioni centrali e settentrionali del paese e nelle due isole maggiori. Popolazioni abbondanti si registrano in particolare nella porzione planiziale dei bacini idrografici dei grandi fiumi (ad esempio nel basso corso del Po e nei canali ad esso collegati e lungo il bacino del Tevere).

Mappa di distribuzione (su celle 10x10kmq) aggiornata a giugno 2025 per la rendicontazione ai sensi dell’art.24 del Reg. UE 1143/14.

Biologia ed ecologia

Ameiurus melas è dotato di una grande capacità di adattamento alle più svariate tipologie di habitat e una estrema tolleranza alle condizioni ambientali più estreme, consentendogli di colonizzare la maggior parte dei sistemi acquatici. Predilige habitat come stagni, laghi e fiumi a lento scorrimento con fondali fangosi o sabbiosi. È noto per la sua capacità di prosperare anche in acque salmastre.

È una specie principalmente notturna, ma gli esemplari più giovani possono alimentarsi anche durante il giorno. Durante le prime fasi di sviluppo è essenzialmente planctivoro, per poi diventare onnivoro. È un predatore generalista: può nutrirsi di pesci, uova di pesce, invertebrati acquatici, piante acquatiche, invertebrati terrestri.

La riproduzione avviene nel periodo primaverile-estivo, quando la temperatura dell'acqua varia tra 21°C e 30°C. La femmina prepara un nido liberando detriti dal substrato, dove depone, in una o più riprese, 6000-8000 uova/kg peso corporeo, del diametro di circa 3 mm, riunite in un ammasso mucoso. Entrambi i genitori partecipano alla sorveglianza e ossigenazione delle uova fino alla schiusa, che avviene dopo 5-10 giorni a seconda della temperatura. Da questo momento è solo il maschio a proteggere i nuovi nati ancora per alcune settimane.

Il tasso di crescita dei pesci gatto neri varia notevolmente a seconda delle condizioni ambientali. Nelle popolazioni europee le femmine raggiungono generalmente la maturità a lunghezze comprese tra 52 mm e 155 mm ed età tra 1 e 3,5 anni, mentre i maschi maturano a dimensioni leggermente maggiori.

Vettori di introduzione

Il pesce gatto nero è stato inizialmente portato in Europa per la pesca sportiva e l'acquacoltura. Si è adattato bene a diversi ambienti acquatici, portando a una diffusione ampia. Un ulteriore possibile vettore d’introduzione potrebbe essere costituito dalla liberazione volontaria o accidentale in natura di esemplari detenuti per scopo ornamentale in acquari o laghetti.

Impatti

Impatto su altre specie

La diffusione del pesce gatto nero nelle nostre acque può rappresentare un pericolo per le specie native per la sua azione predatoria nei confronti degli altri pesci (in particolare a danno di uova e stadi giovanili). A causa della sua voracità e della sua aggressività potrebbe entrare in competizione trofica con altri predatori nativi.

Impatto sugli ecosistemi

L'introduzione di Ameiurus melas ha avuto conseguenze ecologiche significative. È noto per il suo alto tasso riproduttivo e la capacità di adattarsi a diverse condizioni ambientali, il che ha contribuito al suo successo nell'instaurarsi in ecosistemi non nativi. È in grado di alterare le funzioni dell’ecosistema in cui viene immesso smuovendo il fondo e aumentando la torbidità dell’acqua, causando una diminuzione della crescita e della densità delle macrofite acquatiche e riducendo l’efficienza predatoria di predatori che cacciano a vista.

Metodi di gestione

Come misura preventiva è importante effettuare un’opera di sensibilizzazione pubblica riguardo le possibili conseguenze dell'introduzione e della diffusione di A. melas in ambienti non ancora interessati dalla presenza della specie.

Le tecniche utilizzate per rimuovere gli esemplari di questa specie da stagni o bacini artificiali comprendono l’utilizzo di piscicidi come il rotenone e lo svuotamento o prosciugamento del corpo idrico stesso. Tuttavia, questi sistemi possono avere importanti ripercussioni sull’habitat interessato e su tutta la fauna acquatica in esso presente.

Tra i metodi di rimozione meccanica, nasse, trappole e l’elettropesca hanno dimostrato di essere strumenti abbastanza selettivi ed efficaci nella riduzione numerica delle popolazioni.

In generale, comunque un approccio integrato è da preferire in quanto non esiste un unico metodo efficace applicabile in ogni situazione ambientale.

I dati sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)

ISPRA. Sito specieinvasive.isprambiente.it