Gambusia

Gambusia holbrooki Girard, 1859

Gambusia holbrooki è un pesce d’acqua dolce appartenente all’ordine dei ciprinodontiformi e alla famiglia dei pecilidi, nativo delle zone subtropicali e temperate del Nord America. È di piccole dimensioni, con un corpo lievemente arcuato e tozzo nella parte anteriore, più allungato e fusiforme in quella posteriore. La testa è larga e depressa dorsalmente; la bocca è piccola e rivolta verso l’alto; la mascella inferiore è prominente; i denti sono piccoli. La pinna dorsale è alta e spostata posteriormente alla pinna anale; la pinna caudale presenta margine arrotondato ed ha un largo peduncolo caudale. Nei maschi la pinna anale è nettamente allungata a formare un organo copulatore (gonopodio); le pinne ventrali sono molto arretrate.

La specie presenta dimorfismo sessuale, con maschi più piccoli delle femmine e riconoscibili per la presenza del gonopodio. Inoltre, nelle femmine fecondate si distingue una peculiare macchia scura nella parte posteriore del ventre, che con il tempo diventa sempre più grossa ed evidente.

G. holbrooki è stata a lungo considerata una sottospecie di G. affinis e solo successivamente riconosciuta come specie separata. In generale G. holbrooki è leggermente più grande di G. affinis con esemplari maschi che raggiungono una lunghezza massima di 3-4 cm e femmine che posso arrivare anche a 5-6 cm. La livrea presenta una maggiore variabilità nella colorazione: il maschio ha una livrea grigio-verdastra, semitrasparente, dai riflessi metallici, di solito più scura e con numerose macchiette scure su pinna dorsale e caudale rispetto alla femmina, che invece è di un uniforme colore grigio-bruno, tendente al giallo trasparente. Gli avannotti sono di colore bianco-trasparente.

-

Classe

Teleostei

-

Ordine

Cyprinodontiformes

-

Famiglia

Poeciliidae

-

Sinonimi principali

Gambusia affinis subsp. holbrooki (Girard, 1859)

Gambusia holbrocki Girard, 1859 -

Nome inglese

Eastern mosquitofish

Area di presenza naturale

G. holbrooki è originaria della costa orientale e del centro degli Stati Uniti e del Messico settentrionale. Più nello specifico, l’areale nativo comprende i bacini idrografici che si affacciano sulle coste dell’Atlantico, dal New Jersey fino alla Florida.

Area di introduzione

G. holbrooki è stata introdotta in Europa, in Spagna, intorno al 1920 principalmente per il controllo biologico delle specie di zanzare vettori di malaria. Nel 1924 dall’Italia la gambusia è stata importata nella regione transcaucasica, da dove fu progressivamente diffusa in varie zone dell’ex URSS; successivamente venne introdotta in molte altre zone malariche di vari paesi europei, tra cui Francia, Germania, Grecia e altri stati del Mediterraneo.

Distribuzione in Italia

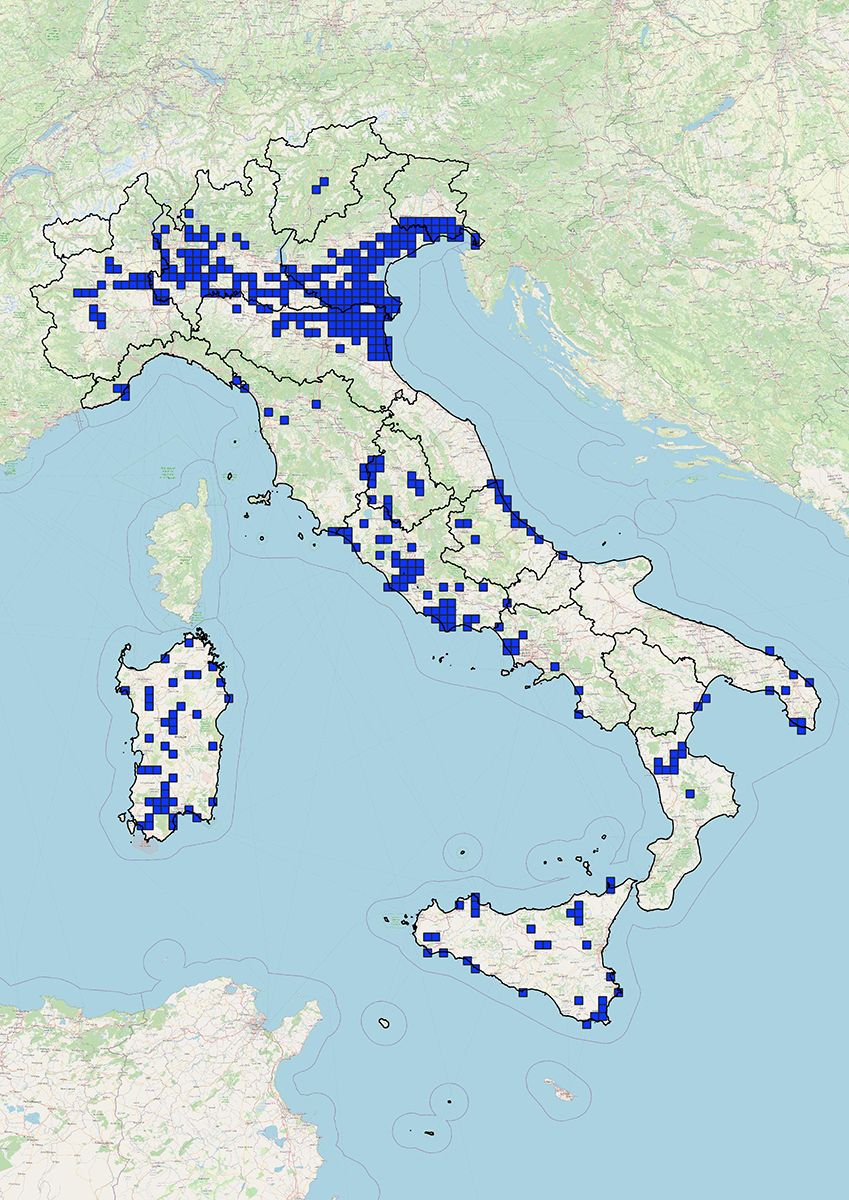

In Italia è stata introdotta per la prima volta 1922 ad opera di Grassi, sempre con finalità di controllo biologico delle zanzare. Attualmente entrambe le specie di gambusie sono presenti in numerosi bacini idrici, sia naturali che artificiali, dal Nord al Sud. Nelle regioni centrali e meridionali le condizioni climatiche sembrano essere più favorevoli alla loro sopravvivenza. G. holbrooki attualmente è ampiamente diffusa sia nelle regioni continentali che insulari. La sua presenza è stata documentata in diverse aree, tra cui: pianura padana, delta del Po, maremma toscana, agro pontino, Sardegna e Sicilia.

Mappa di distribuzione (su celle 10x10kmq) aggiornata a giugno 2025 per la rendicontazione ai sensi dell’art.24 del Reg. UE 1143/14.

Biologia ed ecologia

La dieta della gambusia è onnivora e può variare a seconda della disponibilità di cibo. Si nutre principalmente di insetti acquatici e larve di insetti, ma anche di piccoli crostacei e alghe. È un predatore attivo e molto efficiente, in grado di catturare anche prede più grandi. In condizioni di sovraffollamento o scarsità di cibo, può praticare il cannibalismo, soprattutto a carico di uova e avannotti.

La riproduzione inizia in primavera e si protrae fino alla fine dell’estate/inizio autunno, con un picco nelle stagioni più calde. In habitat dove la temperatura è particolarmente elevata, questa può potenzialmente continuare durante tutto l'anno. La fecondazione è interna, le femmine sono ovovivipare, ovvero le uova si sviluppano all'interno del corpo materno fino alla schiusa, dando vita a piccoli avannotti già formati e completamente indipendenti. La gestazione dura circa 3-4 settimane in funzione della temperatura, della stagione e della località, in genere vengono partoriti dai 20 ai 50 avannotti circa (in alcuni casi anche più di 100). Le femmine possono produrre diverse generazioni in una sola stagione riproduttiva.

Le gambusie sono pesci gregari, tendono a formare gruppi, soprattutto in presenza di potenziali pericoli. Generalmente sono pesci molto aggressivi, sia nei confronti di altre specie che nei confronti dei loro simili.

Gli habitat preferenziali sono caratterizzati da acque calde, dolci o salmastre (con salinità moderata), stagnanti, o a lento scorrimento, con fondo fangoso, ricche di vegetazione e, possibilmente, dove non sono presenti altre specie ittiche come stagni, laghetti, paludi, canali di bonifica, zone umide e ambienti marginali dei fiumi posti nelle zone di bassa pianura. Grazie alla loro straordinaria adattabilità questi pesci possono sopravvivere in acque con un ampio range di temperatura, salinità e ossigenazione. Sono, inoltre, relativamente resistenti a malattie e parassiti, e hanno un accrescimento molto rapido.

Vettori di introduzione

In passato la specie è stata rilasciata in numerosi ambienti acquatici, sia attraverso programmi ufficiali sia tramite rilasci non autorizzati da parte di privati, durante le bonifiche e i lavori di risanamento ambientale per il controllo biologico delle zanzare. Inoltre, la vendita di gambusia nei negozi di animali come pesci ornamentali o come esche vive per altri animali da acquario ha portato a rilasci, accidentali o intenzionali, nei corsi d'acqua e negli stagni.

Tra le principali modalità di introduzione c’è anche il trasporto accidentale da una zona all’altra attraverso diverse modalità: acque di sentina, cisterne delle navi o di altre imbarcazioni, oppure vasche o contenitori utilizzati per il trasporto di piante acquatiche.

La costruzione di canali, dighe e altre opere idrauliche può favorire la connessione tra diversi corsi d'acqua, permettendo alle gambusie di espandere il loro areale di distribuzione, anche grazie alla loro grande adattabilità a diverse condizioni ambientali.

Impatti

Impatto su altre specie

La gambusia può entrare in competizione con le specie di pesci e anfibi autoctoni per risorse alimentari e habitat. Inoltre, sono numerosi i casi documentati di predazione di uova e di giovani stadi di sviluppo di altre specie acquatiche (invertebrati, anfibi, pesci).

Impatto sugli ecosistemi

I meccanismi competizione che si instaurano tra la gambusia e le specie native possono generare squilibri negli ecosistemi locali e contribuire ad una perdita di biodiversità.

La presenza delle gambusie può contribuire all'eutrofizzazione degli habitat acquatici: predando zooplancton e altri organismi filtratori riducono la capacità degli ecosistemi di mantenere l'equilibrio nutrizionale, favorendo l’accumulo di nutrienti che stimolano la crescita incontrollata delle alghe nocive. Inoltre, l’accumulo dei loro escrementi sul fondo dei corpi d'acqua aumenta la carica nutritiva disponibile per le alghe, peggiorando la qualità dell'acqua e creando un ambiente sfavorevole per altre forme di vita acquatica.

Metodi di gestione

Come misura preventiva è importante svolgere attività di sensibilizzazione e di formazione degli stakeholders operanti nei settori dell’acquacoltura, della pesca sportiva e dell’acquariofilia riguardo le possibili conseguenze dell'introduzione e della diffusione di gambusia in ambienti non ancora interessati dalla sua presenza.

L’installazione di barriere di dispersione permeabili potrebbe prevenire l’espansione secondaria della specie. Si tratta però di una misura attuabile solo ad acque lentiche di estensione limitata e non ci sono ancora sufficienti informazioni sui possibili effetti secondari a carico della biodiversità locale e dell’ecosistema circostante.

La rimozione di esemplari dai corpi idrici prevede tecniche come il drenaggio dei corpi idrici e l'applicazione di biocidi (es. rotenone). Tuttavia, questi sistemi possono avere importanti ripercussioni sull’habitat interessato e su tutta la fauna acquatica in esso presente.

La rimozione meccanica per mezzo di reti e trappole è un metodo che fornisce buoni risultati in termini di selettività ed efficacia, ma che potrebbe comportare uno sforzo elevato e costi economici importanti sul lungo termine.

Altri metodi di controllo prevedono l'immissione di pesci predatori autoctoni e l’utilizzo di organismi geneticamente modificati o di ormoni per modificare il rapporto tra i sessi (sex ratio) della popolazione.

In generale, comunque un approccio integrato è da preferire in quanto non esiste un unico metodo efficace applicabile in ogni situazione ambientale.

I dati sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)

ISPRA. Sito specieinvasive.isprambiente.it